AI時代には「分析手法を知っていること」は強みにならない

これまではExcelによる基本的なデータ分析作業がベースとなっていました。

誰でも簡単に覚えて使える方法だけでも、幅広く効果的な分析ができるので、これらをまずは知識として習得することには一定の価値があります。

一方で、AI(例えばChat-GPT)を使うことで、これらの「使い方」すら必要なくなってくるかもしれません。

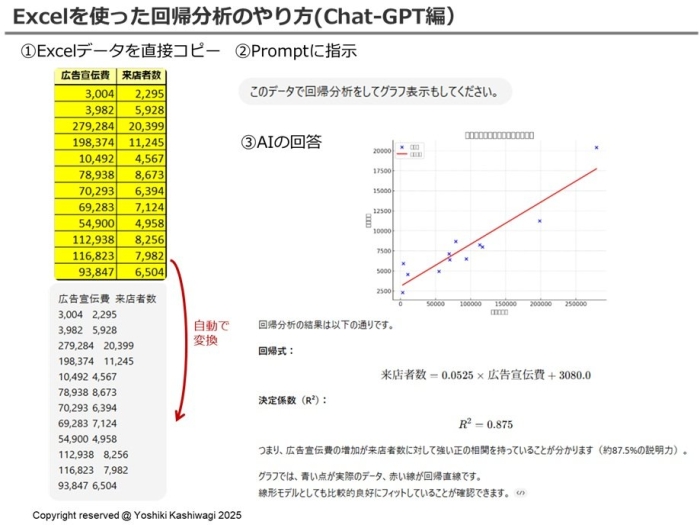

以下の図は、Chat-GPT(無料版)に、回帰分析をお願いしたときのインプット(リクエスト)とそのアウトプットです。

Excelの元のデータ(黄色の部分)をコピーして、スクリプトにそのまま貼り付けます。

すると次の瞬間には、Excelのセルの枠を外して生データに変換してくれます。

そのあと、「これで回帰分析して結果のグラフ表示もしてくれ」とお願いするだけです。

Excelを使って、自分の手を動かして数ステップだけでもできますが、全く同じアウトプットを「それらのステップ(やり方)を知らなくても」AIで得ることができるようになりました。

もちろん「何も知識がない」とAIへのリクエストすらできないのではありますが、「何を知っているべきか」についてはこれまでと発想を変える必要はあるかもしれませんね。