「データ分析する」って何をすることか言えますか?

スーパーサイエンスハイスクールに指定されている徳島県立富岡西高校にて、「データ活用」の授業を行ってきました。

それまで全くデータ分析に関することをやったことがない(=先生方も教えたことが無い)というゼロベースで、「自らテーマを立てて、データを活用した研究を行う」プロジェクトを進めています。

グラフを自ら作ったことがない高校生に対して、「データ分析する」ってどういうことか、ここから問いかけてみました。

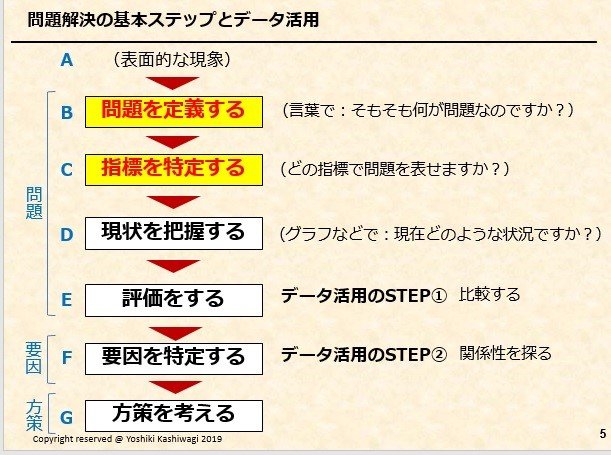

最初に生徒に見せたものがこちらです。

「皆さんは、この中のどこが”データ分析“に相当すると思いますか?複数ある場合にはその箱を手を付ける順番に並べてみてください」と言って10分間個人とグループで考えてもらいました。

いくつかのグループに発表してもらうと、それぞれ少しずつ違うものが出てきました。

(う~ん、やはり・・・・)

ここからの話は長くなるので割愛しますが、ここで伝えたかったことは、「データ分析」とはA~E全てを含むこと。

そして、その適切な順番は次の通りということです。

まずは、「データを活かす」ために何をどのような順番で進めていくのか、について学んでもらいました。

今回はこれを伝えて理解してもらうだけで精一杯でしたが、今後もこの授業を続けて行きます。

実は、この準備段階で、私なりに大きな気づきがありました。

それは自治体でのデータ利用においても共通して見られることでした(逆に、民間企業で遭遇することは少ないのです)。

「テーマ」と「問題・目的」の違い、がそれです。