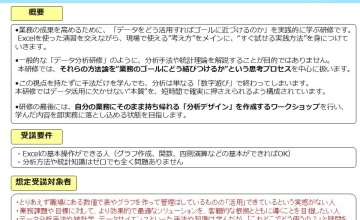

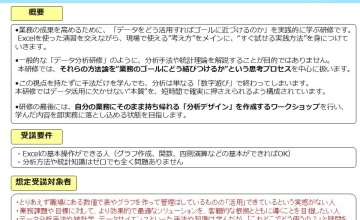

『データ活用』研修プログラム概要

私が現在標準プログラムとしてご提供している「データ活用」研修の概要最新版がこちらです。

「手段」より「考え方」を学ぶこと、そして理論や知識よりも「実践」に重きを置いていることがポイントです。

私が現在標準プログラムとしてご提供している「データ活用」研修の概要最新版がこちらです。

「手段」より「考え方」を学ぶこと、そして理論や知識よりも「実践」に重きを置いていることがポイントです。

大手メーカー向けに先月実施した「データ活用」研修の受講者アンケートから、主な声をご紹介します。

いずれも、プログラムの大事なポイントがしっかりと伝わったようです。

2026年になりました。今年も、実践的な「データ活用」スキル育成のお手伝いをさせて頂きます。

これまで同様、どうぞ引き続きよろしくお願い致します。

2025年も大変お世話になりました。

ますます「データ活用の本質」が求められていることを痛感した1年でもありました。

『問題解決ができる! 武器としてのデータ活用術』の韓国語版、現地での販売好調により増刷、5年間の契約延長となりました。海外翻訳版としての増刷は珍しいですが、嬉しいですね。

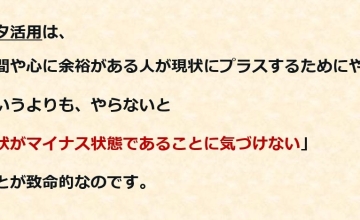

こちらも最近の講演や研修で必ずお伝えしている内容です。

データ分析や活用とは、知的作業としては「めんどくさい」し「大変」なのです。では、なぜ必要になるのか、の答えがこちらです。

最近の講演や研修などの最初にこのスライドを使うことが多くなりました。

「職場に大量にあるデータからどうやったら意味のある情報を引き出せるか」という、”このデータをどう使う?”の発想から入るとほぼ間違いなく「データ活用」ができないからです。

徳島県立富岡西高校(SSH指定校)の「データに基づいた研究」授業をSSH(スーパーサイエンスハイスクール)の中で実施しています。このプログラムの中では、それぞれの生徒が、自分のプロジェクト(地域に関連する提案や問題解決)をデータに基づいて行いながら、3年間を通じてそのスキルを身に着けていくものです。

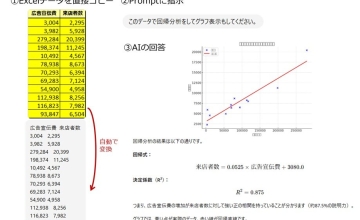

これまではExcelによる基本的なデータ分析作業がベースとなっていました。誰でも簡単に覚えて使える方法だけでも、幅広く効果的な分析ができます。

一方で、AI(例えばChat-GPT)を使うことで、これらの「使い方」すら必要なくなってくるかもしれません。

【本日、独立11周年となります】

自分の人生の中の出来事として本当に感慨深い瞬間です。単なる”講師“の枠を遥かに超えて、「やりたい」と思っていたこと以上のことが全てできました。

多くの方から頂いたご縁と家族からのサポートに感謝の気持ちで一杯です。