【自治体データ活用スキル】11年目のお付き合い(新潟県燕市役所)

先日、新潟県燕市役所による「燕市PRサポーターの集い@都内」に参加してきました。

燕市とは独立直後の2014年から11年目を迎えております。毎年、約半年をかけて「データ活用プロジェクト」を進め、その時のメイン課題(テーマ)を決め、隣町である弥彦村からも参加者を迎え、チームでデータによる現状把握、要因特定から提案作成までを行っています。

先日、新潟県燕市役所による「燕市PRサポーターの集い@都内」に参加してきました。

燕市とは独立直後の2014年から11年目を迎えております。毎年、約半年をかけて「データ活用プロジェクト」を進め、その時のメイン課題(テーマ)を決め、隣町である弥彦村からも参加者を迎え、チームでデータによる現状把握、要因特定から提案作成までを行っています。

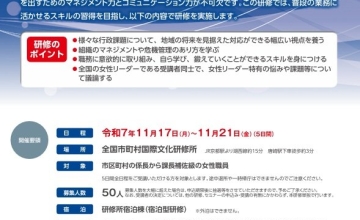

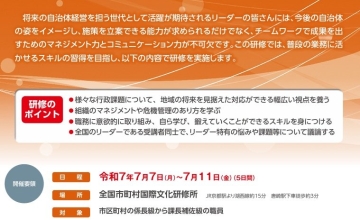

全国市町村国際文化研修所(JIAM)が11月に行う『リーダーのためのマネジメント研修~女性職員に向けて~』の中で、『EBPMってどう実現するの?~根拠に基づく政策形成の実践~』と題したプログラムを実施致します。

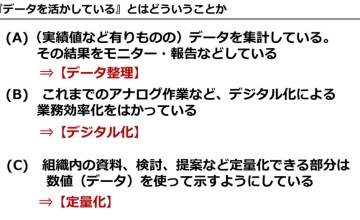

「データ活用」という言葉から連想される、その「期待」や「効果」、「アウトプット」について、実際に聞いてみると人によって大きく異なることがわかりました。

では、”業務における”「データ活用」とはどうあるべきなのでしょうか?

企業も自治体も最近の合言葉として「イノベーション」が花盛りです。ところが、「では御社の(地域の)イノベーションの状況を数値で見せてください。他より進んでいるのですか?遅れているのですか?一体、促進するってどのレベルがゴールなのですか?」と意地悪な、でも極めて基本的なことを聞いて答えが返ってきたケースが今のところありません。

「データ見て仮説立てる」のでは見たデータ(もしくはそこからの派生)の範囲でしか仮説が立てられなくなってしまいます。結局思考が、「そこにあったデータ」の域を出ないので、分析結果(限られた範囲での計算結果もしくは部分最適解)は出せても成果(効果の出る全体最適解)は出せないのです。

全国市町村国際文化研修所(JIAM)にて実施された『リーダーのためのマネジメント研修』というプログラムの中で、

『EBPMを活用した政策立案の推進~証拠に基づく政策形成の実践~』とちょっとお堅いタイトルの講演(研修)を実施させて頂きました。

今流行りの「働き方改革」問題へのデータ活用の場面です。部署ごとの平均残業時間と、事務処理ミス件数との関係性をデータから見ようとしていました。こんな感じですね

私のキーワードは「データ活用」です。どんなに素晴らしいデータ分析をしても、自分の目的に対して適切に“活用”できない限り、データを使いこなしたとは言えません。

そして、この点で多くの人が行き詰っていることも事実です。

日本全国の市町村などの自治体職員の皆様に向けて、「自業務でのデータ活用」スキル育成のお手伝いさせて頂いております。

全国の市町村(自治体)の管理職に向けた研修プログラム(リーダーのためのマネジメント研修)にて、「 データ活用でEBPMを実現するには何が重要なのか?」と題して半日プログラムを実施させて頂きます。