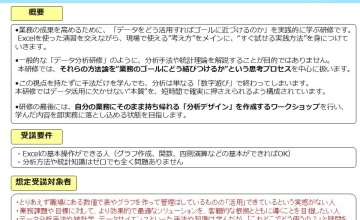

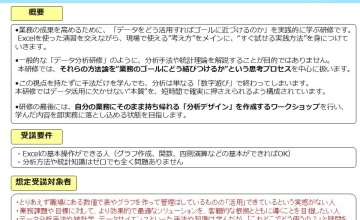

『データ活用』研修プログラム概要

私が現在標準プログラムとしてご提供している「データ活用」研修の概要最新版がこちらです。

「手段」より「考え方」を学ぶこと、そして理論や知識よりも「実践」に重きを置いていることがポイントです。

私が現在標準プログラムとしてご提供している「データ活用」研修の概要最新版がこちらです。

「手段」より「考え方」を学ぶこと、そして理論や知識よりも「実践」に重きを置いていることがポイントです。

2026年1月23日夜にSchooにて『第1回 仮説思考入門』と題した講義を生放送します。是非ご覧ください。

最近の講演や研修などの最初にこのスライドを使うことが多くなりました。

「職場に大量にあるデータからどうやったら意味のある情報を引き出せるか」という、”このデータをどう使う?”の発想から入るとほぼ間違いなく「データ活用」ができないからです。

徳島県の県立高校で、高校生向けの授業を行っています。論理的に自分のプロジェクトや提案を作ることに取り組んでいますが、やはりデータをどこで使うのか、論理をどう組み立てるのかといった基礎は先生も含めて習ったことがなく、自己流でやると全然うまく行きません。個々のケースに向けた細かいテクニックやアドバイスはあるのですが、一般論としてまずは身に付けてほしいポイント(鉄則)を2つだけまとめたものがこちらです。

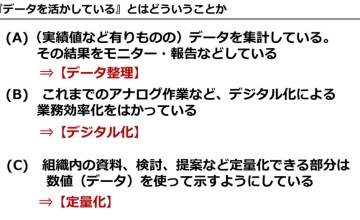

「データ活用」という言葉から連想される、その「期待」や「効果」、「アウトプット」について、実際に聞いてみると人によって大きく異なることがわかりました。

では、”業務における”「データ活用」とはどうあるべきなのでしょうか?

企業も自治体も最近の合言葉として「イノベーション」が花盛りです。ところが、「では御社の(地域の)イノベーションの状況を数値で見せてください。他より進んでいるのですか?遅れているのですか?一体、促進するってどのレベルがゴールなのですか?」と意地悪な、でも極めて基本的なことを聞いて答えが返ってきたケースが今のところありません。

2025年度(2025年4月~2026年3月)の企業・自治体向け「データ活用」研修や実践プログラムのご依頼が入り始めています。

お早めにご相談頂けると、その分より柔軟に日程の調整が可能です。

『MY健康経営』7月号のビジネス最前線の特集に、私のインタビュー記事が掲載されています。

「良い仮説」づくりの実践力を高め、無難で狭い思考に風穴を開ける! という解説です。

研修やセミナーをしていると、たまに聞かれる質問があります。

「自分の言いたいことに合わせて、都合の良いデータを引っ張ってきて、都合の良い結論を作ってしまうってことはないですか?」

これに対する私の答え:「分析者によっては、もちろんあり得ます。」

説得力あるストーリー(結論)をデータ分析から導くための論理思考と方法論を、Excelだけを用いた利用頻度の高いデータ分析手法に厳選してお伝えします。

普遍的、本質的な内容に特化したロングセラー講座です。