学問としての「データサイエンス」は今どうなっているのか(AIによる分析)

一時盛り上がった、大学における「データサイエンス学部」や「データサイエンス学科」について、私もそれらのコースを取っている学生を教えることがあり、世の中のニーズとの「ズレ」を感じる場面が少なくありませんでした。

そこで、AIに私のモヤモヤについて聞いてみました。以下がAIによる回答です。

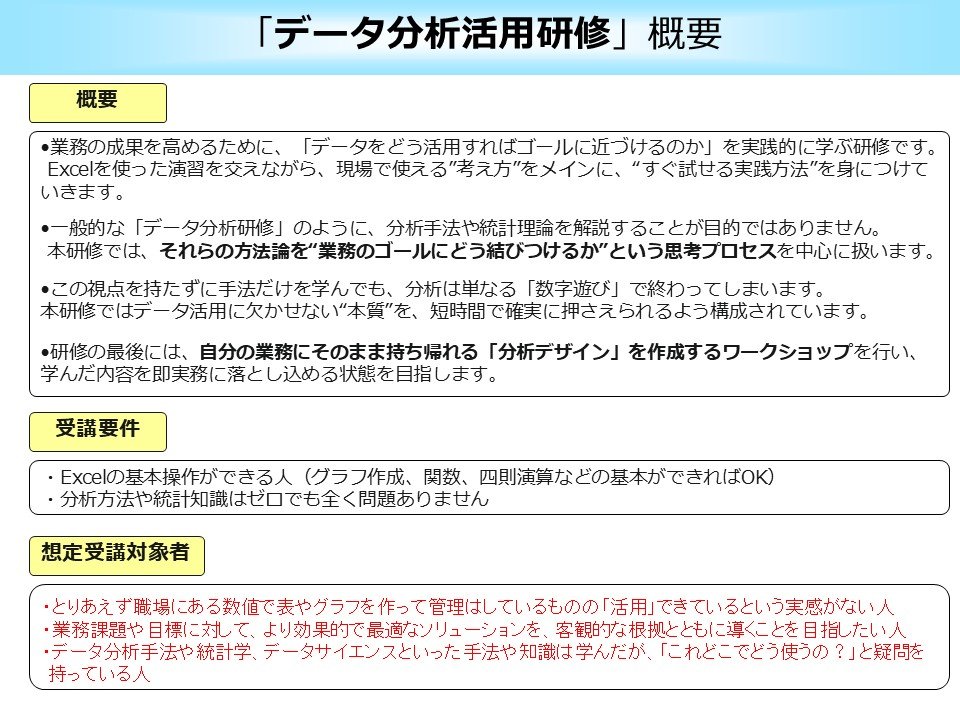

多くが私の懸念と一致しています。もちろん、私のプログラムではこれらを踏まえて「成果を出せる」スキルをご提供しています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

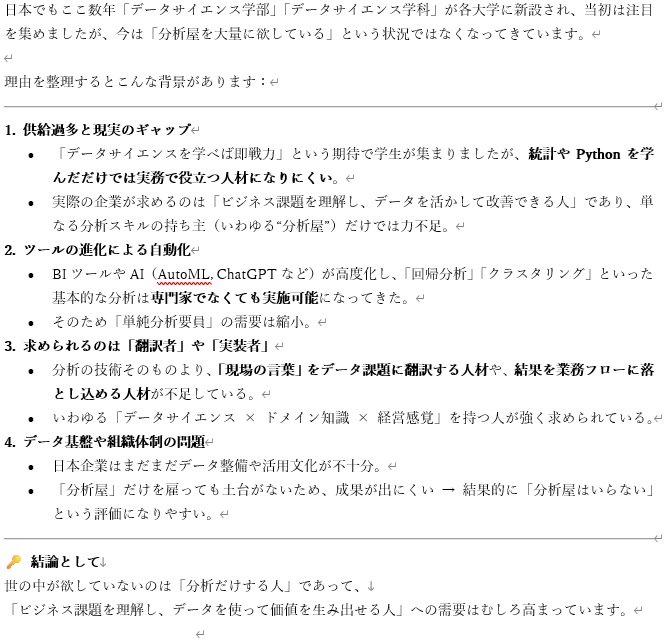

日本でもここ数年「データサイエンス学部」「データサイエンス学科」が各大学に新設され、当初は注目を集めましたが、今は「分析屋を大量に欲している」という状況ではなくなってきています。

理由を整理するとこんな背景があります:

1. 供給過多と現実のギャップ

- 「データサイエンスを学べば即戦力」という期待で学生が集まりましたが、統計やPythonを学んだだけでは実務で役立つ人材になりにくい。

- 実際の企業が求めるのは「ビジネス課題を理解し、データを活かして改善できる人」であり、単なる分析スキルの持ち主(いわゆる“分析屋”)だけでは力不足。

2. ツールの進化による自動化

- BIツールやAI(AutoML, ChatGPTなど)が高度化し、「回帰分析」「クラスタリング」といった基本的な分析は専門家でなくても実施可能になってきた。

- そのため「単純分析要員」の需要は縮小。

3. 求められるのは「翻訳者」や「実装者」

- 分析の技術そのものより、「現場の言葉」をデータ課題に翻訳する人材や、結果を業務フローに落とし込める人材が不足している。

- いわゆる「データサイエンス × ドメイン知識 × 経営感覚」を持つ人が強く求められている。

4. データ基盤や組織体制の問題

- 日本企業はまだまだデータ整備や活用文化が不十分。

- 「分析屋」だけを雇っても土台がないため、成果が出にくい → 結果的に「分析屋はいらない」という評価になりやすい。

➡結論として

世の中が欲していないのは「分析だけする人」であって、

「ビジネス課題を理解し、データを使って価値を生み出せる人」への需要はむしろ高まっています。

「大学のデータサイエンス教育と社会のニーズのズレ」

1. 教育の中身が「分析技術寄り」に偏りすぎ

- 多くの大学のデータサイエンス学部は、統計学・機械学習・プログラミング(Python、Rなど)を中心にカリキュラムを組んでいます。

- しかし、社会で求められるのは 「どう課題を設定するか」「どう結果を活用するか」 の部分。

- 学生は「回帰分析はできるが、何を分析すべきか分からない」という状態になりやすい。

2. ビジネスや社会課題との接続不足

- 欧米では「データサイエンス教育=ケーススタディ+企業との共同研究」が多いですが、日本ではまだ講義中心。

- 結果として、「即戦力人材」として送り出すはずが、**実務で使えない“理論屋”や“分析屋”**を育ててしまう。

3. ツールの民主化とのミスマッチ

- 学生が大学で苦労して習う内容(基本的な統計解析やモデル作成)は、すでにBIツールやAutoMLでかなり代替可能。

- つまり「大学で教えている技術」=「現場ではツールに置き換わる部分」であり、差別化にならない。

4. 本当に必要な教育が手薄

- 社会が欲しているのは以下の力:

- 課題設定力(問題をデータで解ける形に落とし込む)

- ドメイン知識との融合(医療、金融、製造など)

- データ活用の倫理・ガバナンス(個人情報、AIバイアスなど)

- 伝える力(可視化・ストーリーテリング)

- これらは多くのカリキュラムで「補足的」にしか扱われていない。

5. 日本特有の事情

- 多くの大学は「国策でデータサイエンス学部を作った」経緯があり、社会の実ニーズに基づいて作ったわけではない。

- そのため「人材が輩出されても企業側の受け皿や役割設計が曖昧」で、学生が「分析屋止まり」になりがち。

➡まとめ

大学のデータサイエンス教育は、社会のニーズである「課題解決」「実装力」「現場適用力」よりも、「数理・分析技術」に偏りすぎているため、結果的に社会にマッチしていない。

→ “分析ができる人”ではなく、“データで事業や社会を動かせる人”を育てる方向にシフトすべき。