実務データ分析虎の巻Vol.90~陥りがちな思考(分断本能)

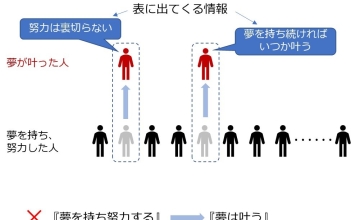

平均というすぐにわかる指標を用いて、2つの都市を”寒い地域“と”そうでない地域“に分けて(分断して)います。

人は、このように明確な違い(このケースでは平均値)にフォーカスを当て、その違いをハイライトすることで、「ほら、この2つ違うでしょ!」と言いたがるというのです。

皆さんには身に覚えはないでしょうか。

平均というすぐにわかる指標を用いて、2つの都市を”寒い地域“と”そうでない地域“に分けて(分断して)います。

人は、このように明確な違い(このケースでは平均値)にフォーカスを当て、その違いをハイライトすることで、「ほら、この2つ違うでしょ!」と言いたがるというのです。

皆さんには身に覚えはないでしょうか。

企業向けに行っている、”データ分析を自業務の具体的なゴールに落とし込むためのデザイン(設計)“を行う実践ワークショップをオープンセミナーとして実施します。セミナーとしての唯一の参加機会でもあります。お楽しみに!

研修やセミナーをしていると、たまに聞かれる質問があります。

「自分の言いたいことに合わせて、都合の良いデータを引っ張ってきて、都合の良い結論を作ってしまうってことはないですか?」

これに対する私の答え:「分析者によっては、もちろんあり得ます。」

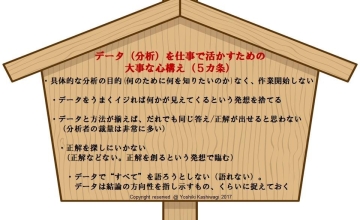

7年前に作成した「データ活用のための心構え 5か条」が出てきました。

どの項目も見ても、今でも全く色あせていない内容です。

超人気セミナーが対面実施として戻ってきました。 問題解決にデータ(分析)を活用するためのテクニック、思考法などを1日ビジネスケースを用いて行います。

多くのサービス業が、顧客を対象に、自社のサービスに対するアンケートを実施しています。

でもそのデータを本当に使えているか、と言われるとすぐに「はい」とは言えないケースが多いのではないでしょうか。

日経BP社主催『仮説立案実践』セミナー(対面)が5月22日に実施されます。締切が迫っております。

データ分析のやり方には注目が集まるものの「データ選択」もそれ以上に奥が深く、結果に大きな影響を与える要素です。

にも拘わらず、この「データ選択」はないがしろにされがちです。

せっかく正しい分析手法を用いても、それでは正しい姿が見えません。

純粋な企業研修に加え、実際の問題やデータを扱ったプロジェクト(実践)型のサポートが一気に増えました。その中で、特に「データを使って問題を解決する」ときに“うまくいっていない”ケースの大半が、適切なプロセスを踏んでいないことが明確になってきました。

本日より2024年度の始まりです。今年度もこれまで以上の価値をご提供させて頂きます。

どうぞよろしくお願い致します。