実務データ分析虎の巻Vol.68(データの違いを山の形で見つける)

簡易に判別する方法の一つが、ヒストグラムです。縦軸にデータの数、横軸にデータの値(の幅)を取り、データの分布の形を棒グラフで可視化します。

簡易に判別する方法の一つが、ヒストグラムです。縦軸にデータの数、横軸にデータの値(の幅)を取り、データの分布の形を棒グラフで可視化します。

東洋経済主催のオンデマンドセミナーが再度公開されました。

実践的なデータ分析活用を、ご自身のペースで、場所を選ばずにじっくりと受講頂くことができるプログラムです。

期間限定での公開ですが、申し込み後、28日間(4週間)はいつでもどこでも視聴頂くことができます。

2022年の年が明けました。

今年もデータ分析の”知識”や”方法論”だけではなく、活用するための考え方をベースに、アウトプット(成果)とパフォーマンスにこだわりぬいたプログラムをご提供させて頂きます。

一緒に飛躍の年と致しましょう!

2021年も皆様に大変お世話になりました

コロナ禍においても多くのクライアントやセミナー受講者の皆様とリアルタイムでオンラインにてお会いできたことに感謝致します。

統計の知識やデータ分析のやり方ではなく、データ(分析)をツールとして使って成果を出すための考え方やテクニックを引き続きお伝えして参ります。

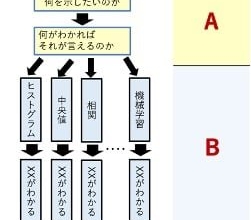

よくある「データ分析研修」はB(つまりどういう手法があってそれで何がわかるか)しか教えません。そのため受講者は「使える」には至らないケースが多発します。これはその中身が統計やいわゆるデータサイエンスでも同じです。

生産装置の稼働率などの数字を単にグラフ化しても、それは「データ整理」であり、「データ分析」とまでは言えません。では、どうすれば、データに基づいて、論理的かつ着実に、工程改善、生産性向上を実現できるでしょうか。このセミナーでは、主に製造業関係者向けに、データを分析し、実務に活かすために必要な考え方について学びます。データに基づく客観的な意思決定ができることを目指し、成果を挙げるために必要なデータの見方、仮説の立て方、データ分析・活用のプロセス等の「データ活用リテラシー」を学びます。

製造業における具体的な活用例ではなく、より一般的な業務上のデータ活用方法についてご紹介いたします。

くれぐれも職場のアンケート結果から「コミュニケーション不足」の割合が多いことを取り上げて“データによって要因が特定”などとされないように。

これまでご提供してきた「実務家のための「データ活用」徹底実践講座」のタイトルと内容の一部をアップデートしたプログラムです。データに左右されない、グラフを作ったけど活用できていない、など「データありき」ではなく「目的ありき」でデータ分析を行い成果を出すための本質的な考え方やプロセスを丁寧にお伝え致します。分析作業のやり方ではなく、データやデータ分析の活かし方を学びたい方は是非お待ちしております。

企業クライアント向けに「標準版」としてご提供しているプログラムのセミナー版です。

データ分析やデータ活用というと、まずはグラフで可視化してそこから何かを読み出そうとしていませんか?

そして、何となく目に付いたものを自分の解釈を加えてそれらしい結論にしてしまってはいませんか?

そのような状況を卒業し、目的(ゴール)に沿ったデータの活用、そしてその結果として成果を出すための考え方、テクニックなどをまとめてお伝えする内容です。

多くの方がオンラインに慣れてきたこともあり、これまでの「事前ビデオ+午後半日」の実施から

「終日」の開催に変更となりました。

本セミナーでは、基礎的な、でも非常に汎用的で効果的なデータ分析手法を用いて、よくある実務課題をテーマに、その対策を講じるまでを行います。個々の分析手法を効果的に組み合わせて問題を解析し、対策を講じるまでに、首尾一貫したストーリーラインを描きます。