「データを見て仮説を立てる」は有りなのでしょうか?

仮説をゼロベースで立てることは”簡単”ではありません。

でも、難しいから(もしくは面倒だから) 「仮説を立てるためにデータを見る」のは適切なのでしょうか?

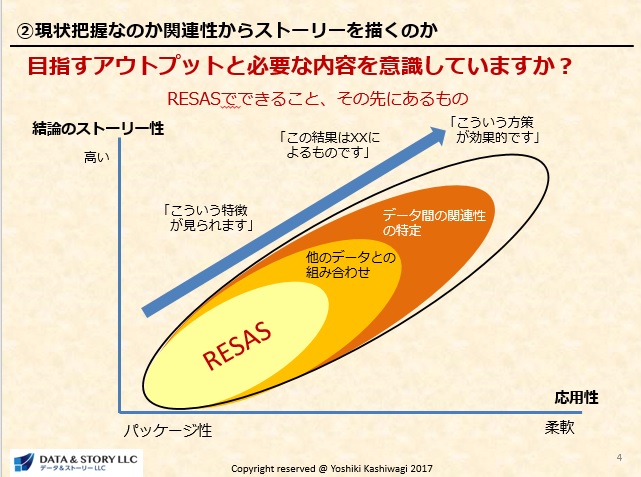

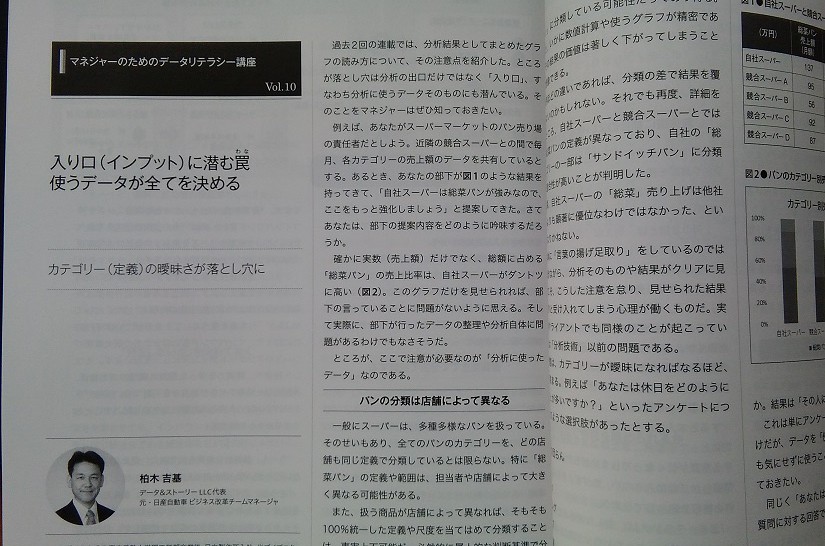

データを見た結果から何かを考えるとは、そのデータからわかったことの範囲(+α)の中での思考となります。

その結果、見たデータ(もしくはそこからの派生)の範囲でしか仮説が立てられなくなってしまいます。

偶々手に入ったデータの中に、本質的な答えが入っていると考えるほうが合理性がありません。

世の中はそんなに単純ではなく、なんとなくその辺のデータ(たとえば職場でいつも使っているデータ)を見て気づいた範囲で効果的なソリューションに至る答えが導ける可能性は、私の経験的にも極めて低いと言えます。

そこにあるデータから導かれる部分最適解が欲しいのではなく、本質的な解決に至る全体最適解が欲しいはずです。

となると、目の前のデータを見た途端、分析者の思考はあっという間に、そのデータの範囲に拘束されてしまうことが、如何に危険かは容易に想像が付きます。

でも、このほうが思考的にも作業的にも「楽」なので、流されてしまいがちです。

本当は、分析方法や統計学、データサイエンスといった手法(アプリケーション)以前に、このようなベースとなる思考法の習得が重要だと言えるでしょう。