過度に「相関分析」だけに依存しない

2つのデータ間の関係性の強さを測る「相関分析」はとても汎用性が高く、有効、有用な分析の一つです。

ただ、この”手法”をお伝えすると、それを「使う」ことが目的化され、「相関分析を使う場所を探す」という本末転倒なことが起こり勝ちです。

他の視点で思考を広げることはできないものでしょうか。

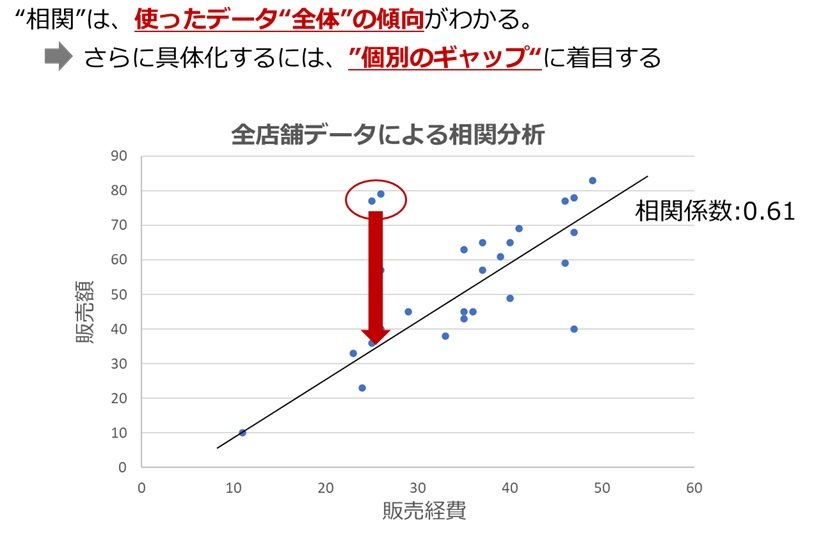

相関分析でわかることは、使用した「データ全体」の傾向として関連性(相関)があるかないか(もしくは強いか弱いか)になります。

つまり、「全体視点」「全体思考」と言ってよいかもしれません。

一方で、データ全体の傾向だけに囚われる必要はなく、その中の一部に着目することからも、次の一手を見つけることができます。

例えば、この図は「全体視点(データ全体の傾向)」としては、縦軸と横軸の関係性(相関)があるとなります。

そこで、分析を終えることも(目的に寄っては)有りでしょう。

一方で、例えば図中赤丸のデータに着目すると、全体の直線的な傾向からは外れていることに気づきます。

全体の傾向と一致していれば、このギャップはないはずが、何かしらの原因で生じているわけです。

このデータに着目し、そのギャップ要因を探ることで、「経費を掛けずに売上を伸ばす」要因を見つけることができるかもしれませんね。

これは、データ全体の傾向を見る「全体視点」とは異なる「部分視点」だからこそできる技なのです。