データ技法では太刀打ちできない問題

先日、とある地方自治体での「行政実務へのデータ活用」のワークショップを実施しました。

その中で、行政だけにとどまらず、民間でも起こり得る点に遭遇しました。

今流行りの「働き方改革」問題へのデータ活用の場面です。

部署ごとの平均残業時間と、事務処理ミス件数との関係性をデータから見ようとしていました。

こんな感じですね(データはダミーです)。

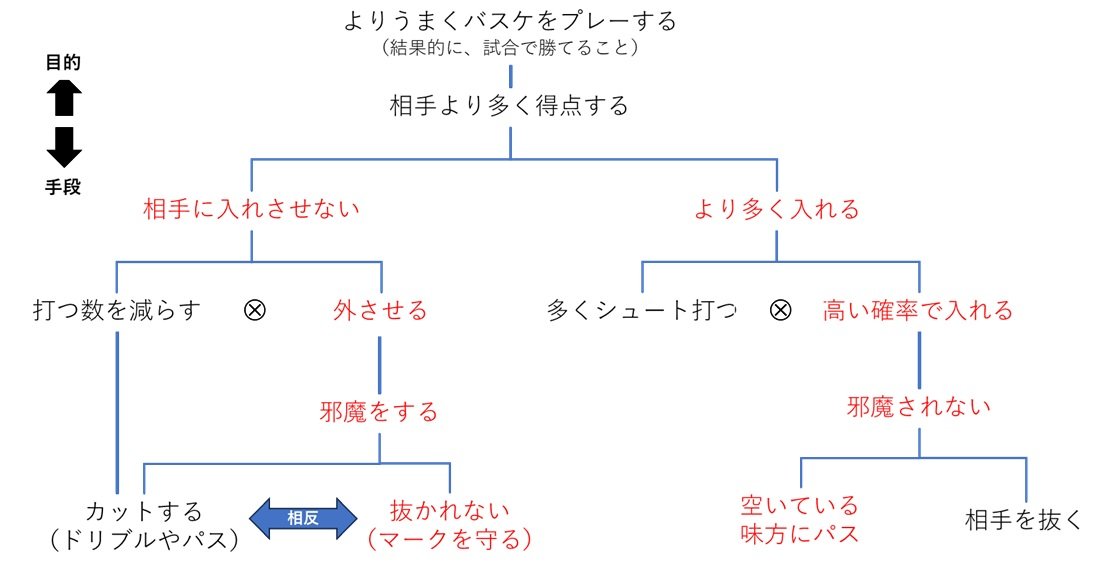

「仕事のミスの件数は、仕事量が増えるほど高まりやすい」という仮説に基づいてこの分析をしました。

確かに一見良さそうなのですが、何か気になることはないでしょうか。

その部署の「仕事量」は本当に「平均残業時間」(だけ)で良いのでしょうか?

仕事量は、「働く時間/人」×「人数」の総和だと思います。

となると、上記からは「人数」の要素がごっそり抜け落ちていることがわかるでしょう。

極端な例としては、在籍人数1名で、その人が残業過多であっても、在籍人数50名の部署で全員が定時帰りであっても、後者のほうが”仕事量“としては多く、ミス件数も多いだろうと推察できます。

このような発想や論理は、データ分析をすることで気付けることではありません。

問題解決スキルや論理思考などの基礎と訓練(場数?)が求められます。

でもデータ分析をしっかりやっていると、こういったスキルは自然と身に着くことも事実です。

当然、適切な指摘、フィードバックができる人はいることが前提ですが、こういった組織は本当に強くなります。