先日Twitterでツイートしたメッセージがすごい勢いで広がりました。

そのメッセージとは、次のものです。

“「業務でデータ分析する機会がない」という人がいるが、「じゃあ君これを分析してね」が降りて来るのを待っていると一生そんな機会は来ない。自分で機会を作るのです。”

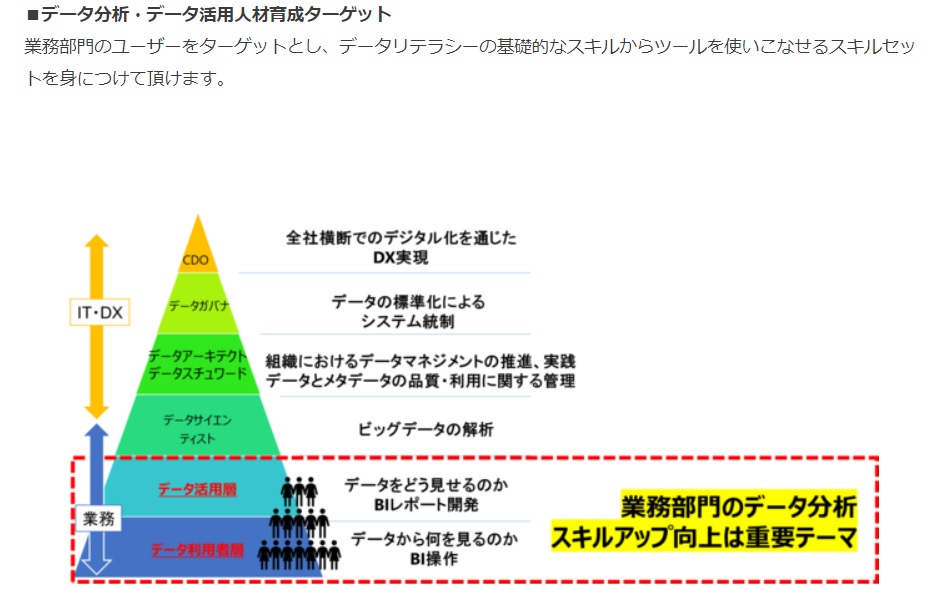

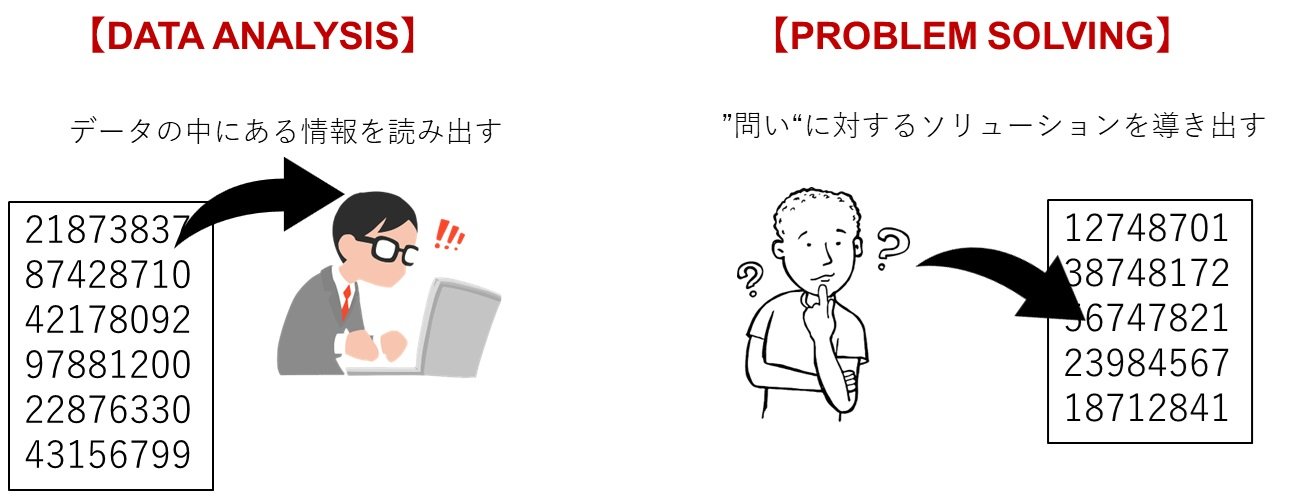

私の研修やセミナーでは、具体的な業務上の課題を解決したり、自らストーリー性のある結論をデータで示せるようになるための考え方やテクニックをお伝えしています。

つまりデータ分析を“活用”した汎用的課題解決スキルです。

でも世の中には

・普段の業務は定型作業で、新たな課題や提案を作ることが仕事でない

・仕事で使うデータは限られている

という状況の人は少なくないと思います。となると、データで付加価値を高めるための思考はパスして、

「目の前のデータをうまくいじると何か新しいことが見えてこないかな。その方法(だけ)が知りたい」もしくは

「自分の普段の業務とは関係ない」

という発想になりがちです。でもそれでは勿体ないですよね。

その状況から脱するためには

・今まで定常業務の範囲ではなかったけど、こんなことを調べると良いのでは?

・今までみんなXXXだと思って何となくやってきたけど、本当なのかな?

・こんなことが分かったら、みんな面白がるのではないかな?

といった発想で、自らきっかけを見つけることが「データ分析を活かす」第一歩なのです。

それらは、“普段の業務”の制約の中だけからは生まれません。他人がその制約をいつか外してくれるという期待も、せっかく主体的に分析できる機会を自ら手放すことと同じです。

受け身の発想では、現状の中で「ちょっと分析精度が上がる」程度の価値しか生まれません。

でも、自ら見つけたテーマやお題に取り組むと、それ自体ワクワクする作業(仕事)になります。

そこからの発見はきっと周囲の人も巻き込んだ驚きと、新たな付加価値につながると思います。