実務データ分析虎の巻Vol.75~どうすれば視野の広い仮説が作れるのか

セミナーでの企業研修でも、「仮説立案」への関心はとても高いと感じます。

難しいテーマでありながら、中々それを学ぶ機会がないことが理由でしょう。

思い付きは誰でも言えますが、自分が知らないこと、データからは見えないことも含めて仮説を作ることは一筋縄ではいきません。

つまり「ある知識やテクニックを学べばすぐにできる」といったものではないのです。

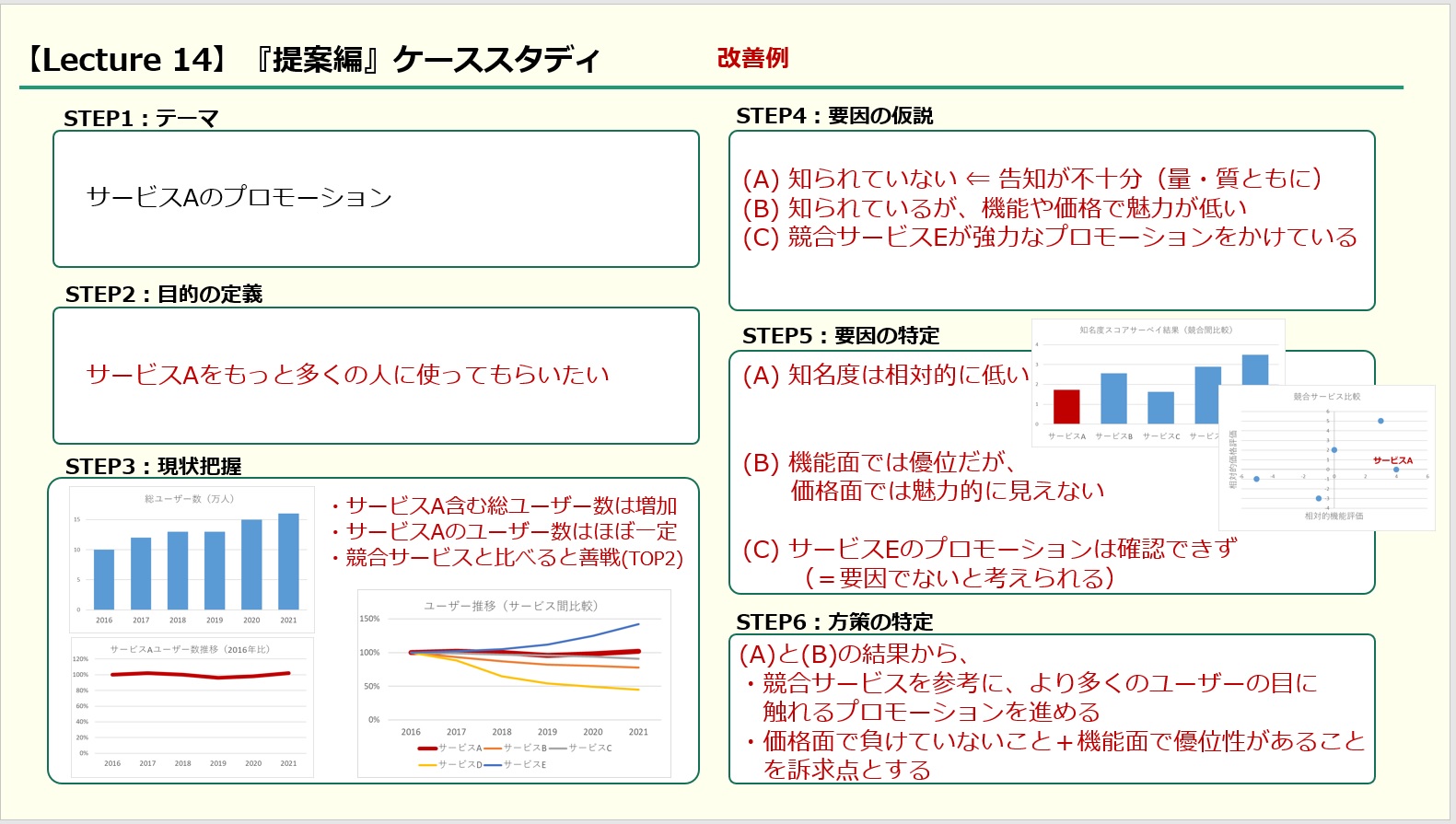

とはいえ、自分の視点を広げ、分析の大事なポイントを仮説から漏らさないためのテクニックはあります。その一つが“情報の抽象度を上げる”ことです。

例えば、「A製品の売上が悪い理由」の仮説を目の前の具体的な情報から作ると、そこから見えたものだけを作りがちです。例えばあるデータを見て、“最近雨が続いたので来店者が減った”を仮説としたとしましょう。「他にはないのか?」と問われると次がなかなか思いつかないものです。

でも、この仮説を「外部環境の問題」と抽象度を上げて捉えることによって、では「外部」に対応する「内部の問題」としては他にはないのか、とデータで見えること以外の“箱(フレーム)”ができます。

そういわれると、内部の問題として「アルバイト店員が休んでいた」や「うまく宣伝ができていなかった」といった別な仮説が思い浮かべやすくなります。

人は具体的なままだと、それを横転換して広げることが難しく、抽象的な概念にすればするほど、横に発想を広げやすくなります。

こういったテクニックを学びつつ、あとはトライアンドエラーの場数がスキルを左右します。

仮説構築について、我ながらよく纏めて書けたオンライン記事がありますのでご紹介します:

https://www.onemarketing.jp/lab/btob-marketing/data-analysis_178