「データ活用」とは一体何がどうできていることを指すのか

「データ活用」という言葉から連想される、その「期待」や「効果」、「アウトプット」について、実際に聞いてみると人によって大きく異なることがわかりました。

では、”業務における”「データ活用」とはどうあるべきなのでしょうか?

私のプログラムでは「あなた(の業務)にとって、”データが活かされている”とは具体的に何がどうできている状態なのでしょうか?」という問いかけから始まります。

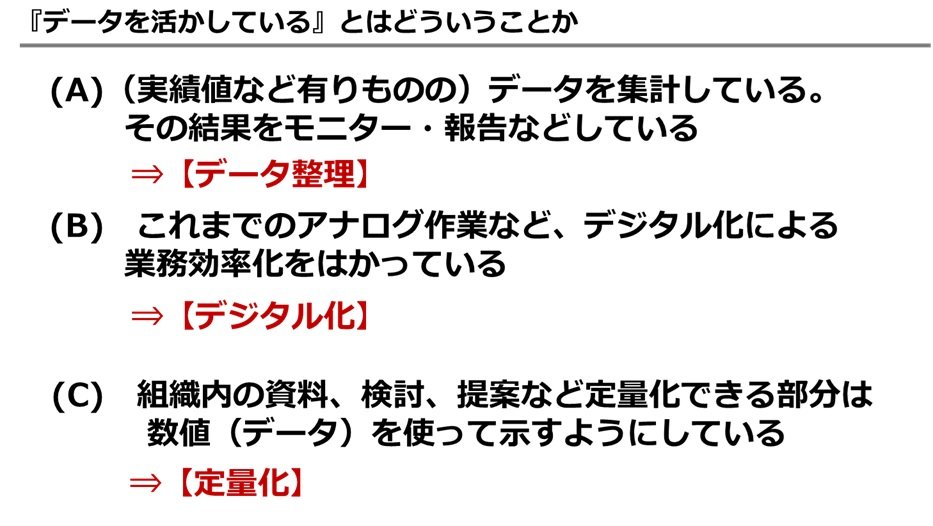

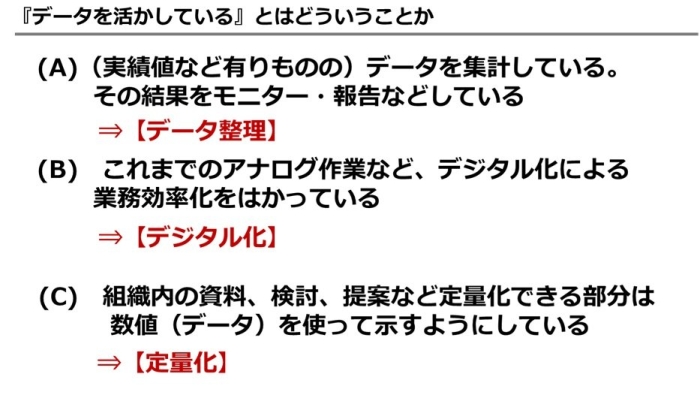

その結果について、以下のような大まかな分類ができます。

一番多い答えが(A)です。

ただ、これは「データ分析」とも「データ活用」とも言えず、単なる「データ整理」でしかありません。

残念ながら、これをもって「データを使っている(活用している)」となっているケースが多数あります。

一方で、「DX」とセットまたはDXという文脈の中でよく耳にするのが(B)です。

「DX」を単なる、アナログ業務のデジタル化だと誤解しているのと同様、「デジタル化」によって、扱うデータ(デジタル情報)が増えたことを持って「データ活用」と言い換えているだけのケースです。

また(C)のように、役員や上司など、説明資料にできるだけ「数字」を織り込む努力がなされています。これは決して間違った方向でもなく、悪いことでもありません。

是非積極的に取り組んで頂くと良いと思いますが、残念ながらこれ自体は「データ活用」と呼ぶには事足りません。「定量化」と呼ぶべきものです。

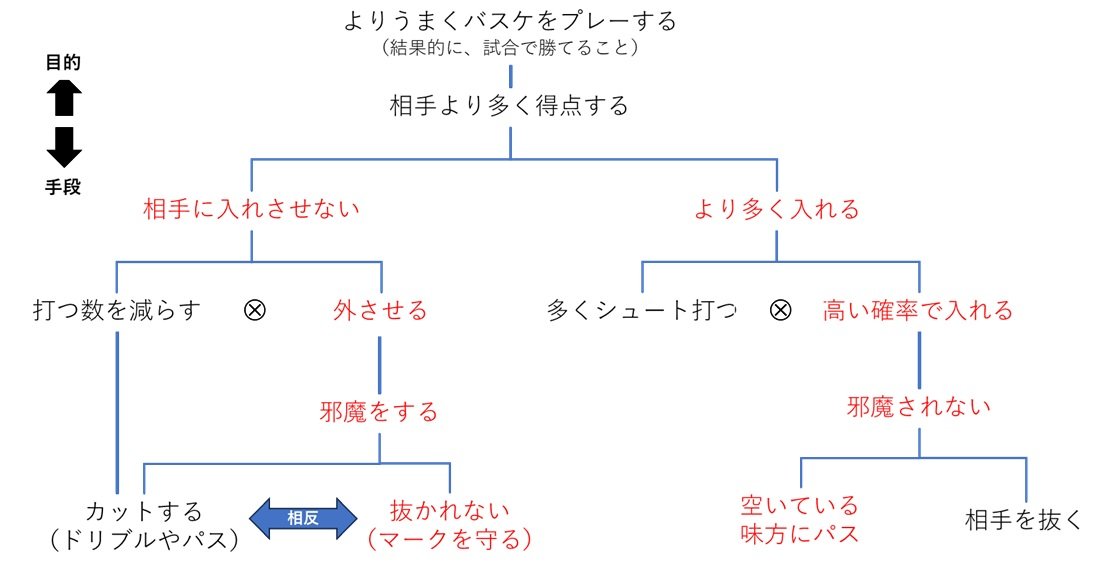

私が考える(そして全てのプログラムで目指している)「データ活用」とは、

その結果から”直接的に”何かしら判断や行動に繋がるアウトプットがデータから得られていること

と明確に定義しています。

ただグラフをみて「へぇ~」や「ほぉ~」と頷くだけでは「データ活用」には至っていません。それがどんなに高度な統計学やデータサイエンスを使っていようとです。

では、その「データ活用」が適切にできていないのはなぜなのでしょうか。

一つには、上記のような「データ活用」とは具体的にどのような成果で、何を目指すべきものか、の理解が明確化されていないこと。

もう一つは、その「実現方法」を学んでいないことが挙げられます。